Evento/aluCINE

Iñaki Pinedo. "En la línea del horizonte"

26.11.2024 19.30h

Documental sobre Roberto Orallo

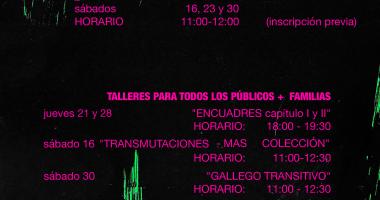

Evento/Talleres didácticos

Talleres didácticos

06.11.2024 - 19.12.2024

Noviembre y diciembre en el MAS

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/1a55b447a65a395bdf3552247d6b6a0d.305802c68b0f0fecfa95e3ce4a56643e.png)

Noticias

Calendario de actividades

Publicado en la web un calendario con los eventos organizados en el MAS.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/41c40994cbbd53f1fd53cd928c92c1fb.ce305b674e8bf3d65135012e134d4c78.jpeg)

Noticias

Reapertura del MAS

El MAS reabre sus puertas después de las obras de reforma con una selección de sus mejores obras.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/58f727a9165ca42ba716df6a2a188cc5.b488a870afa8588d246f0b22523a2530.jpg)

Noticias

Presentación libro "MAScolecciones2021. Catálogo sistemático"

Viernes 24 de noviembre de 2023

Francisco Valcarce

FRANCISCO VALCARCE

(Santander, 1955)

Director del Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo de Santander y de la compañía La Machina Teatro. Crítico de teatro y colaborador habitual en prensa, es autor de más de un centenar de artículos sobre artes escénicas. La Universidad de Málaga ha publicado sus trabajos Teatro Contemporáneo: un espacio para la investigación y la imaginación. Influencias e impregnaciones (Apuntes para una historia de la innovación escénica) (1994) y Nueva escena: contemporaneidad y periferia (2002). Como director de escena ha recibido diversos premios. Sus últimos trabajos como director de escena son La sucursal, Pereda-Galdós: Una conversación y La mar de amigos.

Héroes de un espacio mítico. La bolera

Elegí Juego de bolos en el dique seco porque pienso que puede tener puntos de contacto con lo escénico; veo ahí un espacio escénico inmenso, sugerente y misterioso. Y veo unos personajes dramáticos protagonistas de una tragedia.

La primera impresión remite a Peter Brook, quizás el último gran maestro vivo de la escena contemporánea. Remite a su ya clásico ensayo El espacio vacío, a las primeras frases de ese libro: “Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral”.

La pieza de Avecilla coincide, casi de manera exacta, con las palabras de Brook. Un hombre preside la escena, pues de un escenario se trata el suelo del corro bolístico, antes superficie del dique seco albergadora de buques en espera de reparación: inquietantes y hermosas estructuras, al fin y al cabo también cargadas de significación dramática. El hombre, en este caso, no camina porque participa de otro de los grandes estados interpretativos: la quietud. El actor, esta vez, efectúa un ejercicio de contención mostrando toda la grandeza de su presencia escénica. Observa unos elementos de atrezzo con los que, de un momento a otro, entablará una relación. Una relación dramática, claro. Otro hombre observa. En silencio, concentrado, atento a la jugada, vigilante de la acción escénica. Es un espectador que no gusta de la falta de intensidad, que no busca la mera distracción, sino que es cómplice con la tensión del actor en un deseo sincero de que el espectáculo sea más noble que la vida, en un ansia de obtener un placer inteligente, aunque es posible (y volvemos a recordar a Brook) que confunda la deseada satisfacción intelectual con la verdadera experiencia que anhela.

Aunque, inicialmente, un actor y un espectador protagonizan esta obra, este reparto de papeles resulta engañoso. Tadeusz Kantor decía que “incluso la más profesional de las actuaciones es una simulación, excepto si hay algo que destruya esa simulación”. Nuestra posición es la de un nuevo espectador que destruye el concepto establecido de roles en la pieza, proponiendo una ruptura de la ilusión y desmembrando cualquier atisbo de simulación. Así, los dos individuos alcanzan otra categoría: ya no son actor y espectador, sino dos personajes de la misma tragedia; seguramente, el gran drama de la existencia. En un principio, la situación podría recordar algún texto de Robert Abirached cuando en su libro “La crisis del personaje en el teatro moderno” habla del personaje y su testigo, pero los auténticos refrendarios no están en la obra, sino fuera de ella. Los personajes, inmersos en su universo de signos y siguiendo las ideas de Abirached, de repente son captados por nosotros como seres vivientes movidos por un designio singular y gracias al trabajo de comprensión que ejercemos sobre ellos, se integran en nuestro mundo privado. Y así, los testigos nos convertimos en cómplices.

Sin embargo, también puede notarse la distancia que, dentro de la obra, mantiene el personaje-espectador con el personaje-jugador de bolos, lo que nos invita a levantar una barrera, un distanciamiento, respecto a la pieza. Hay, entonces, una incursión en el extrañamiento brechtiano para que seamos conscientes de que el jugador no es un jugador, sino un actor, y que el espectador, no es un espectador, sino un actor.

En este punto, me topo bruscamente con una contradicción. A pesar de percibir unas figuras insufladas de vida, advierto que la escena transmite una sensación inquietante en la que desolación, imaginación y memoria van de la mano, de tal modo que brota de manera majestuosa sobre el territorio de la acción el recuerdo del teatro de la muerte de Tadeusz Kantor y estallan en los oídos la célebre frase del creador polaco: “en el teatro, los únicos seres vivos son los espectadores”. No está muy claro como debe resolverse este conflicto, en caso de que sea preciso buscar una resolución. Probablemente se trate de una permanente confrontación dialéctica y, al evocar la ceremonia de la muerte, en realidad se convoca al rito permanente de la vida. Tal vez sólo dialogando con la muerte puede afrontarse una creación artística.

Por otra parte, la escultura de Avecilla se erige como una metáfora de la soledad del hombre en un contexto general, pero partiendo de un ámbito particular. Creo que fue Tolstoi quien dijo algo parecido a esto: “si deseas entender el mundo, antes tienes que conocer tu aldea”. En este sentido, vemos como hay trazado un recorrido que va de lo local a lo universal. Un trayecto que hunde sus raíces en un espacio y asunto cercanos -un lugar de la ciudad (el dique de Gamazo) y un juego regional (el de bolos)- para aproximarse a una representación simbólica del mundo y de la existencia.

El verdadero arte es el que sugiere más que enseña, el que instaura la metáfora de la sugerencia frente a la zafiedad de la obvio, el que resulta de imposible definición para el autor en un lenguaje distinto al artístico: en una ocasión preguntaron a Isadora Duncan que quería expresar con su baile, a lo que ella contestó: “Si pudiera expresarlo con palabras, no bailaría”. El Juego de bolos en el dique seco esconde algo. No sabemos exactamente qué, pero oculta tanto como lo que muestra. Años atrás, quizás intuiríamos que alguien, agazapado, escribe, toma notas, acaso lleva aparatos de medición; no lo vemos, pero adivinamos un hombre siniestro que alucina con absurdos y megalómanos proyectos urbanísticos. Como quiera que el tiempo también transforma la percepción de las obras de arte, hoy, afortunadamente, no vemos rastro de aquel tipo avieso y en el monumento que sirvió de modelo al artista podemos contemplar una escena más compleja presidida por un bello dispositivo escenográfico en donde los actores -nuevos protagonistas- despliegan renovados lenguajes en combinada armonía con el nuevo atrezzo del que disponen. La escena, ahora, se ha complejizado. La poesía puede ser la misma.

Algo más hay oculto. Desde el fondo, muy al fondo, como si de una prolongación de este escenario posible se tratara, van surgiendo sombras que cobran presencia en forma de surreal desfile compuesto por un ejército de músicos que, junto a sus instrumentos, portan una diversidad de objetos que irán adquiriendo nitidez a medida que la espectral procesión vaya acercándose. Anclas rotas, pequeñas chapas oxidadas, fragmentos de bitácoras, restos de quillas y cuadernas, jirones textiles, pedazos de hélices, trozos de mástiles, porciones de aletas y grúas. Algunos de estos elementos van colgados, otros son arrastrados, aferrados a los cuerpos de los músicos; parecen cadáveres que niegan su permanencia en el olvido y que desean exhibir los secretos de su pasado. Los sonidos metálicos, rítmicamente estridentes, se mezclan con las notas de composiciones dispares formando un peculiar universo sonoro. Desde la Marcha Fúnebre que suena en El lamento de la emperatriz de Pina Bausch hasta Take five de Paul Desmond, desde el Jazz Suite Waltz de Shostakovich al The Titanic lament de Gavin Bryars, la música, como si fuera la mar, inunda todo el recinto ocupado ahora por el impresionante artefacto citado anteriormente, una construcción que tiene pintadas en su vestido las palabras: “Draga Loreto”.

Los personajes primitivos vuelven al lugar de la ceremonia. El actor, el jugador de bolos, antes quizás operario del dique seco, se manifiesta como un gigante que domina la escena, mientras el espectador parece un tipo minúsculo acobardado por la grandeza que contempla y le rodea. Estas magnitudes dispares son exclusivamente una apariencia, una suerte de simulación que, con toda seguridad, participa de los postulados de la convención teatral, porque, en realidad, los dos personajes son dos gigantes que conjugan la estirpe clásica con la naturaleza beckettiana, dos héroes en un espacio mítico que aspiran, como diría Heiner Müller, a “vivir sin esperanza ni desesperación”.