Evento/aluCINE

Iñaki Pinedo. "En la línea del horizonte"

26.11.2024 19.30h

Documental sobre Roberto Orallo

Evento/Talleres didácticos

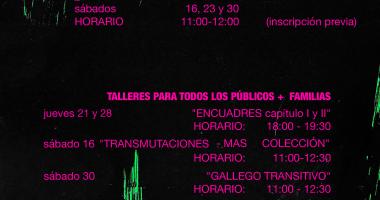

Talleres didácticos

06.11.2024 - 19.12.2024

Noviembre y diciembre en el MAS

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/1a55b447a65a395bdf3552247d6b6a0d.305802c68b0f0fecfa95e3ce4a56643e.png)

Noticias

Calendario de actividades

Publicado en la web un calendario con los eventos organizados en el MAS.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/41c40994cbbd53f1fd53cd928c92c1fb.ce305b674e8bf3d65135012e134d4c78.jpeg)

Noticias

Reapertura del MAS

El MAS reabre sus puertas después de las obras de reforma con una selección de sus mejores obras.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/58f727a9165ca42ba716df6a2a188cc5.b488a870afa8588d246f0b22523a2530.jpg)

Noticias

Presentación libro "MAScolecciones2021. Catálogo sistemático"

Viernes 24 de noviembre de 2023

Elda Lavín

ELDA LAVÍN CARRERA

(Santander)

Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y está en posesión de un Máster en Enseñanza de Español para Extranjeros por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, institución donde ha impartido clases. En la actualidad, compagina la actividad docente con la realización de su Doctorado. Ha publicado el libro Scriptvm (1985-1991): memoria histórica y editorial (2005), y artículos en publicaciones especializadas. Como poeta es autora de la Plaquette Rosa Mutabilis (2005) y del libro En torno a la claridad (premio Consejo Social Universidad de Cantabria, 2006). En 2007 ha dado a la luz los tres primeros títulos de “La mirada creadora”, colección poética de la que es editora y directora, con los poemarios La propia voz. Poemas escogidos (1985-2005), a cargo del poeta Rafael Fombellida; Una verdad sencilla y otros poemas, del norteamericano Philip Levine, y Las erres del amor, de Odysseas Elytis respectivamente.

La Mirada Creadora

Poseemos durante el tiempo de la infancia, tiempo sin duda mítico por excelencia, una capacidad de pensamiento primitiva y prelógica basada en la participación, en la fusión emotiva con el objeto de conocimiento. Aunque esa capacidad va desapareciendo a medida que avanza la edad adulta -que indefectiblemente deviene pensamiento lógico-, un residuo, apenas un resquicio, de esa construcción irracional y mágica, mítica en definitiva, nos acompañará ya para el resto de nuestros días.

Encuentro que esa pervivencia de lo mágico en nuestro modo de pensar, y en el de actuar, es el motivo por el que desde niña he tendido a concebir a los otros, tanto como a mí misma, a modo de exclusivo centro de donde parten la infinidad de hilos, cabos y sedales que como una suerte de arbóreas terminaciones nerviosas nos unen al centro de las cosas, al centro del mundo que nos rodea. Si ustedes tienen ahora mismo en la mente la imagen de una de esas marionetas pendientes de un puñado de hilos de las que ya sólo quedan vestigios en las almonedas y tiendas anticuarias, estarán equivocados pues en mi particular imaginería esos hilos nos dirigen -nos dejamos dirigir para ser más precisos-, tirando de nosotros y, de tanto en tanto, casi arrastrándonos en nuestro camino hacia delante. De igual modo nos acercan a las cosas como, en ocasiones, nos separan de ellas aun en contra de fatales determinaciones del destino; o lo que es lo mismo, trazan nuestra ruta vital abriéndose paso entre la abigarrada urdimbre que, a su vez, tejen en torno a nosotros los propios hilos de quienes nos rodean. Hacemos así camino, camino existencial, dejándonos arrastrar por esa fuerza pura que nos lleva hacia las cosas o sencillamente las rebasa, sorteándolas con pie firme; se trata de la misma fuerza que nos impele a allegarnos al corazón de cuanto nos rodea y habitarlo para siempre, o, por el contrario, precipitar nuestra marcha tras una breve estancia.

De este modo cobran sentido los acontecimientos que se sucedieron a aquella tarde en que, cantándole como estaba una vieja canción de cuna a mi hija para que se durmiera, ella me atajó con estas palabras: “Mamá, mamá, no cantes por la noche porque se enfadan los perros”. Tal exhorto -de indudables resabios surrealistas- y los hilos que de él partían, pues las palabras, a mi modo de entender, también tienen sus propios hilos, me atrajeron inexorablemente en la primera oportunidad que tuve hasta el Museo. Aquí en el primer piso, concretamente en esa sala frente a nosotros, como ya bien sabrá cualquier frecuentador del edificio, se encuentra expuesto el sugerente Perro ladrando a la luna, un perro que en mi pensamiento siempre había estado enfadado y con el que sin dudarlo un instante venía a encontrarme -a reencontrarme-, a dejarme atrapar una vez más por el sutil entramado del universo fantástico e irreal de Antonio Quirós.

Pero el cuadro no estaba solo -hecho este en modo alguno excepcional, tratándose como se trata de la sala de un museo-, ya que junto a él descansaba, y descansa, éste excepcional gouache de 1958 de Joan Miró, el mismo artista que años antes, en 1926, también había firmado una obra con el nombre de Perro ladrando a la luna. Una vez más la fuerza inagotable de un sencillo e invisible hilo, -“ Un sedal que fuera la mismísima trama de nuestras vidas”, en palabras del poeta Odysseas Elytis-, tiraba de mí hasta situarme, en este caso concreto, frente a aquel pequeño universo de la noche, que unía temáticamente a ambos cuadros, para ser resultado de una ecuación donde se igualaba el cruce de miradas entre mi hija, el artista y yo misma.

Ni que decir tiene que cuando tiempo después Salvador Carretero me propuso estar esta noche aquí con todos ustedes, no necesité volver al Museo. El cuadro de Quirós ya había sido objeto de este ciclo, Adela Sainz Abascal, poeta y amiga, alucinó con él, dejando por tanto a mi cuidado el cuadro que hoy nos ocupa. Y es que de toda esa profusión de hilos y sedales en que vivimos inmersos, de toda esa sutil amalgama que nos une a lo externo y a las cosas, es el delgado hilo que parte de nuestra mirada el que concita toda mi atención, como también debería concitar la de ustedes. Es la mirada el punto de donde parte el universo en que nos sustentamos y, al igual que el sedal que la prende, ella es -o debería ser- atenta e indagadora, penetrante e invasora, y siempre, y por encima de todo, intensa, con esa intensidad y tensión que el pintor Francis Bacon afirmaba no encontrar en la obra de arte abstracta. No voy a negar ahora que en estas palabras está contenido el meollo seminal de toda una concepción poética y, por ende, estética, con la que comulgo devotamente. No existen la poesía ni el arte sin la mirada, que como fenómeno perceptivo por excelencia es, por tanto, esencialmente sensorial. En ambos casos, en el del arte y en el de la poesía, se trata de ver: se trata de ver más allá y ver con mayor intensidad.

Pues bien, es de este modo como se me antoja la figura central de la obra que hoy nos ocupa: este hombre-pájaro o este pájaro-hombre si lo prefieren, negra la figura, negro el sombrero -frente al juego de contrastes con el naranja y el azul-, que penetra con su pico la noche de la luna ante la impertérrita presencia de las dos estrellas asterisco, habituales pobladoras del universo mironiano.

De ahí que la mirada intensa, la mirada que nos sobrecoge, lacera, punza y se hunde -al igual que este sombrío ser- bajo la superficie de las cosas, en la materia o en la naturaleza, en busca de un intrincado código más allá de lo aparente. La consecución de dicho código y su traducción - que estaba ya en el hacer de los artistas de raigambre neoplatónica cuando buscaban liberar el alma, la verdad, aprisionada en la materia y a la que el escultor Rodin le otorgó categoría moral- es la consecución, sin lugar a dudas, de una fuerza interior, una eterna asunción que sobrevive al inexorable paso del tiempo.

Por tanto, en la sombría punción de este animal que descuella entenebreciéndolo todo con su soledad hay mucho de la autonomía e insaciabilidad que el poeta Joseph Brodsky adjudicaba como cualidades supremas al acto de la mirada. Miramos porque no poseemos; miramos desde nuestra personal conciencia de pérdida -“Si la vida te estimula, debe estimularte como una sombra su opuesto, la muerte”, afirmaba también Francis Bacon, esta vez en una entrevista concedida al crítico David Sylvester, enunciando así su particular conciencia del sentimiento de la muerte y la necesidad de vivir con ese sentimiento-. En definitiva, miramos para restablecer el tiempo sagrado de los orígenes. Se trata en buena medida del joy for ever keatsiano, de la permanencia de las cosas en nosotros, y de nosotros en ellas en un tiempo auroral y gastado, el tiempo mítico, viejo y nuevo a la vez, del “érase que se era”.

En efecto, se emplea a fondo la trayectoria de nuestra mirada para acabar -o quizás sea un comienzo- en el centro capital de una luna femenina -no deberíamos olvidar que las palabras mujer y luna, al igual que mes, poseen la misma raíz etimológica en lengua indoeuropea, frente al sol, que constituiría el principio masculino-; una luna sensual y lúbrica al modo lorquiano cuando la prefigura el poeta como “pura, de senos de duro estaño” y unida al también lorquiano y dramático color verde de la muerte; una luna que rompe su circularidad, aquella que la liga a la circularidad esencial de los ciclos vitales con sus tres fases -siempre y cuando consideremos los dos cuartos como una sola- asociadas a los tres estados sexuales femeninos; una luna rotunda, erigida como dominadora en el ámbito de su plena oscuridad, que es, a su vez, el ámbito en que los seres se despojan de la anécdota al son de un esencial compás interior, dado que ante la imposibilidad de ver, el oído es el sentido de la noche; una luna, en definitiva, que se abre como una mujer entregada lo hace en el supremo instante extático. Ella nos abarca haciéndonos suyos en su abrazo de amante fecundada y fecundante, donde confluyen animal y mirada, sacralidad de mito y belleza consoladora en su afán por conquistar ese tiempo primordial que no sabe del pasado ni atisba bosquejos de futuro.

Y sin embargo, no deberíamos caer en el engaño, habremos de tener siempre en la mente que nuestra mirada como representación que es, al igual que una pintura o una escultura, va, por tanto, insoslayablemente unida a nuestra condición de testigos -¿ es que acaso existe algo si no hay testificación por parte de los otros?-. Sólo de esta convicción surgen versos como éste de J Ramón frente a un espino, objeto de sus reflexiones, cuando de él afirma: “..y que va a vivir menos, /mucho menos que tú, mujer, si no lo miro.” Es innegable que, para el poeta, el camino que lleva a la conciencia, la conciencia que realiza y nombra la realidad, pasa irremisiblemente por el acto de mirar.

Pero al mismo tiempo esa capacidad de atestar con nuestros ojos va unida también a la constatación de un sentimiento de orfandad, en ocasiones trágico y desesperado, que precipita en el vacío la línea de la mirada sobre las cosas. Y aquí me resulta inevitable evocar la figura de Narciso. Porque trágica y desesperada fue sin duda la historia del efebo hermoso como un venablo de Cupido. ¿La recuerdan ustedes? Al que no lo tenga ahora en la memoria le diré que, tal y como lo relata Ovidio, la belleza del joven era tal que despertaba encendidas pasiones entre los hombres y las mujeres que le rodeaban, si bien él a todos rechazaba con desdén. La maldición de la ninfa Eco, destinataria también de la indiferencia del muchacho, le impidió para siempre poder observar el reflejo de su propia imagen, hasta que un día, sin querer, al inclinarse en un arroyo para aplacar su sed tras una cacería, se descubrió a sí mismo reflejado en las aguas transparentes. El joven quedó extasiado por aquella imagen y, desesperado por no poder alcanzar el objeto de su amor, que se disolvía en sus manos, murió en la orilla.

Tal vez constituya éste un ejemplo de la humana debilidad al no confiar en nuestros ojos y en su camino hacia las cosas. Tal vez la mirada resulte insuficiente, y de ahí la necesidad de consignación en la imagen que nos devuelve la mirada de los otros, como si de la superficie de un espejo o la del agua se tratase. Tanto los seres como las cosas van tomando vida cuando este Narciso de estirpe adánica los observa en el azogue del agua. Él no se enamoró de sí mismo. Él, un ser huérfano de superiores filiaciones, quiso aprehender y aprehenderse como imitatio, como reflejo de una idea en la mirada testigo del cristal del agua, y de ahí el trágico error que no sólo le hará perder el paraíso, sino llevarle inexorablemente hasta la muerte. Recomponer ese paraíso, buscar el arquetipo más allá de la apariencia de las cosas es, al decir del escritor André Gide, la misión esencial del arte pues en él la realidad -como mi ya amigo el pájaro- se transforma en símbolo, en espejo del ideal.

Por lo que a mí respecta, no ha lugar al engaño: intuyo, aun con perfiles borrosos, cómo será la configuración del paisaje al final de cada uno de esos hilos que parten de nosotros y de nuestra mirada. Podría llegar a entrever qué quedó hilvanado a la retina de esos otros, a la retina del poeta en su último adiós, segundos antes de arrojarse al Sena desde el puente Mirabeau en París buscando su lugar en las estrellas; sería capaz de vislumbrar a qué color, de entre toda su paleta, apeló el pintor en busca de la salvación justo antes de dispararse en la sien en los trigales de Auvers; e incluso podría regustar el agrio sabor de boca que, como una losa, le pesaba en el paladar a la joven Ana, mientras su mirada quedaba atrapada en la línea de fuga que los raíles de la estación de Moscú dibujaban a sus pies, en el momento de arrojarse al tren.

Podría hacerlo porque lo que sí sé es que tanto la poesía, como el arte o incluso el amor cifran la clave de sus respectivos códigos sobre el terreno del vacío de la nada. De ahí la querencia de la mirada por la belleza, porque al menos ella es consoladora en el tiempo del trayecto que nos resta. Personalmente y en la medida que los hilos a los que me debo se hacen cada vez más breves, aspiro tan sólo a la intensidad de los engarces del vínculo que me une a las cosas -como intensos exijo que sean la poesía, el arte y el amor-. Podría remitirles a lo que debería ser la brevedad y la intensidad de un buen trago de un también buen güisqui de malta, por ejemplo; pero, al igual que mi amigo el pájaro, y antes de que nuestra mirada se apague, en realidad estaba pensando en la brevedad y en la intensidad de un buen polvo.