Evento/aluCINE

Iñaki Pinedo. "En la línea del horizonte"

26.11.2024 19.30h

Documental sobre Roberto Orallo

Evento/Talleres didácticos

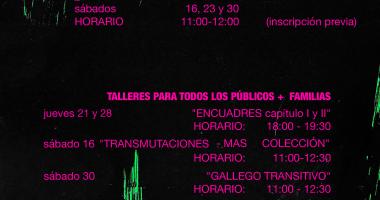

Talleres didácticos

06.11.2024 - 19.12.2024

Noviembre y diciembre en el MAS

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/1a55b447a65a395bdf3552247d6b6a0d.305802c68b0f0fecfa95e3ce4a56643e.png)

Noticias

Calendario de actividades

Publicado en la web un calendario con los eventos organizados en el MAS.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/41c40994cbbd53f1fd53cd928c92c1fb.ce305b674e8bf3d65135012e134d4c78.jpeg)

Noticias

Reapertura del MAS

El MAS reabre sus puertas después de las obras de reforma con una selección de sus mejores obras.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/58f727a9165ca42ba716df6a2a188cc5.b488a870afa8588d246f0b22523a2530.jpg)

Noticias

Presentación libro "MAScolecciones2021. Catálogo sistemático"

Viernes 24 de noviembre de 2023

Mariano Calvo

MARIANO CALVO HAYA

(Santander, 1961).

Poeta. Premio Alegría del Ayuntamiento de Santander por el poemario El Privilegio de los pájaros (1998). Está incluido en diversas antologías de ámbito regional, como Voces poéticas de Cantabria (2005).

Paisaje de Escalante

Desde luego, el hombre que mira el cuadro ha tenido ya, en sus suficientes años, la oportunidad de observar otros paisajes. Ha transitado por sendas impensables. Se ha asomado al vacío. Ha mirado en los ojos de otros. Ha leído en las enigmáticas líneas de muchos horizontes. Y ha sentido vértigo. Pero sobre todo, se ha sentido desnudo y frágil en la inmensidad insondable de las historias de los hombres. Por eso, el hombre que ahora mira el cuadro, viendo un paraje ciertamente familiar, siente que le falta algo, algún detalle que no parte del sentimiento ni de la mano que un día sostuvo el pincel y aplicó los colores cercanos de la bruma y de la melancolía.

El espectador intuye que es en su destino errático donde se encuentra la llave, ese no amoldarse a su pesar a ningún lugar, a ningún espacio. Y por ello se reconoce inquieto ante las claves de su origen que, sin saberlo, un pintor en un tiempo lejano dejó impresas en la tela.

El hombre que mira el cuadro piensa que su tierra en él es fría y silenciosa. Pero, tal vez, esa percepción tan subjetiva tenga que ver con su estado de ánimo. También cree que a todo paisaje le falta la vida si no están sus habitantes. No obstante, de nuevo debe exculpar de su propia negligencia al autor de la obra, puesto que es necesario admitir que su tierra, aún fría y silenciosa, ha sido retratada a la manera ideal y con la delicadeza de un nuevo Brigadoon, que puede desaparecer para siempre al mínimo descuido.

Quizá atravesado por ese miedo, el hombre que mira el cuadro se esfuerza en estos momentos en adivinar todo lo que hay en su interior. O quizá el desasosiego y ese deseo imposible de ni siquiera parpadear se deban al temor de perder para siempre las raíces en medio de un sueño o de un recuerdo.

Sea por lo que sea, aunque sin querer, el hombre parado frente al cuadro, acaba por recordar y se imagina, mucho más joven, casi un niño, apoyándose en una vetusta bicicleta azul y contemplando la misma imagen, tan real, casi desde el mismo ángulo que el pintor años atrás.

Ve a lo lejos Montehano, esa singular elevación cónica que se aprecia a la izquierda, y que en su recuerdo ya tiene las cicatrices de la cantera fruto de la voluntad de los hombres. También el monte sigue guardando aquellos nidos de ametralladoras que debieron flanquear mucho antes una controvertida retirada de “gudaris” hacia Santoña. Montehano entre la niebla es un monte mágico (ya lo fue para los romanos) que ha acompañado con el sigilo de los amantes fieles las vidas y las muertes de la gente de este pueblo.

Al pie del monte se encuentra la marisma. Ni a mar llega. Y por que no llega el mar, se hace difícil entender en estos días que haya quién piense que antiguamente hubo aquí unos astilleros que pudieran ver surgir a la Nao Santa María. Lo que sí es cierto es que el hombre que mira el cuadro, cuando era niño, deambuló mucho con su padre por estos lares con balsa hasta las rodillas, con un ojo puesto en la búsqueda de cámbaros, almejas, ostras, chirlas y muergos, y el otro en las orillas por si se veía venir algún coche de la Guardia Civil. También en este mismo lugar supo por Paco el portugués, un vecino inflamado por la nostalgia, que esas mismas almejas que atrapaba escarbando el fondo con un rastrillo y un cesto, y el agua hasta el pecho, eran en su tierra gordas como puños. Y que las codornices que a veces se soltaban por los prados del pueblo para disfrute de cazadores, eran en Portugal, cuando se echaban a volar, como una nube que tapaba el cielo. El niño, ya para entonces bastante incrédulo, no por eso dejó de apuntar en su memoria que aquel del que hablaba Paco, su tierra abandonada por quién sabe qué razones, era un buen destino como inicio para quien quisiera emprender el vuelo, al igual que las codornices.

El hombre que en su memoria es todavía un niño apoyado en su bicicleta, de pronto advierte que en el cuadro, delante de la Iglesia, no está pintado el cementerio. Y ese lugar es, sin duda, un elemento imprescindible en esta fantasía, en este regreso. Pues es ahí donde reposan sus ancestros, aunque tenga la esperanza también de que ese espacio robado al sueño no aguarde todavía por él. Cualquiera sabe el derrotero de su pobre humanidad. A veces ha paseado por ese camposanto olvidado sin ánimo malsano. Solamente por el placer de la soledad.

Allí se encuentra su abuelo paterno, que murió un mes de agosto en plenos festejos patronales mientras afuera, a escasos metros, sonaba la música dicharachera de los caballitos. Su abuelo que volvió de Cuba casado con su abuela, un montón de libros y una maleta de madera con herramientas de carpintero. Un abuelo que apenas conoció, salvo por las pequeñas notas que fue sembrando por las páginas de aquellos libros, sin intuir siquiera la recolección que su nieto, adornado por la misma afición a la lectura, habría de realizar muchos años después.

En ese mismo cementerio descansa su otro abuelo, que al igual, pero al contrario, que en los versos de León Felipe, éste perdiera una batalla. ¡Que pena!. Un abuelo que, según decía con abundante sorna, fue el primero de la familia en entrar en la Universidad, cuestión plausible y de harto mérito para un humilde labrador si no fuera porque pasó una buena temporada prisionero en la Universidad de Deusto cuando cayó el Frente del Norte en la Guerra Civil.

Muy cerca de estos abuelos se encuentran sus esposas, las abuelas, mujeres fuertes y estranguladas por ese tiempo tan mohíno y tan gris que tocó vivir, y del que el hombre que mira el cuadro, a pesar de añoranzas y de nostalgias pasajeras, se arrepiente la mayoría de las veces, pues no en vano su infancia transcurrió dentro de esa niebla mefítica que alardeaba de la mediocridad reinante y que señalaba con dedo acusador mientras ordenaba lo que se debía pensar y lo que era necesario no decir.

Por eso el hombre vuelve a ser niño por un momento, solamente por un momento, para rememorar las burlas del hijo del cabo de la Guardia Civil, virrey en la plaza del pueblo con su guerrera verde y su tripa gorda. El hijo del cabo, enseñado a despreciar todo lo desconocido, disciplinado en la arrogancia del poder beodo, entronizado por otros muchachos del pueblo que, acunados por el miedo, eran los cantantes de aquel coro de bufones empeñado en herir a un niño de ciudad que regresaba todos los veranos al pueblo de sus padres.

El hombre que mira el cuadro solamente recuerda un momento de triunfo infantil, pero que le sirve para sonreír, cuando aquella pandilla de brutos retadores, saliendo del ámbito de la fuerza física, decidieron que puesto que eran más fuertes también sabían más que él. Por eso recuerda con satisfacción la cara de todos cuando sacó a relucir el nombre de dos afluentes del río Ebro, que sonaban a chino mandarín en medio de aquella plaza. Vivan por tanto, para este hombre maduro ya, por los siglos de los siglos, el Noguera Ribagorzana y el Noguera Pallaresa.

El hombre, que aún continúa mirando el cuadro, aunque percibe íntimamente que ya va siendo hora de correr la cortina y regresar a otros paisajes, sigue pensando que hay en él un panorama familiar y desconocido a la vez, y piensa con desconfianza que una alucinación como la que le han solicitado, y a la que se ha entregado demasiado descuidadamente, cuando no es una imperceptible visión del pasado, es, tal vez, un indeseable recuerdo de lo que vendrá.