Evento/aluCINE

Iñaki Pinedo. "En la línea del horizonte"

26.11.2024 19.30h

Documental sobre Roberto Orallo

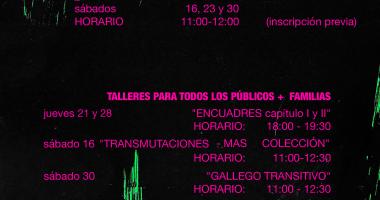

Evento/Talleres didácticos

Talleres didácticos

06.11.2024 - 19.12.2024

Noviembre y diciembre en el MAS

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/1a55b447a65a395bdf3552247d6b6a0d.305802c68b0f0fecfa95e3ce4a56643e.png)

Noticias

Calendario de actividades

Publicado en la web un calendario con los eventos organizados en el MAS.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/41c40994cbbd53f1fd53cd928c92c1fb.ce305b674e8bf3d65135012e134d4c78.jpeg)

Noticias

Reapertura del MAS

El MAS reabre sus puertas después de las obras de reforma con una selección de sus mejores obras.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/58f727a9165ca42ba716df6a2a188cc5.b488a870afa8588d246f0b22523a2530.jpg)

Noticias

Presentación libro "MAScolecciones2021. Catálogo sistemático"

Viernes 24 de noviembre de 2023

Enrique Álvarez

ENRIQUE ÁLVAREZ

(León, 1984)

Escritor. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja como Jefe de Servicio en el área de cultura del ayuntamiento de Santander. Es autor de los libros Prosa fanática (1983), De perdedores (1990), El sueño de la ahogada (1990), El rostro oculto (1994), Hipótesis sobre Verónica (1995), El ángel cae: ocho sucesos (2004) y El trino del diablo (2006). Es sin duda uno de los narradores más importantes de las últimas décadas en Cantabria.

El santo grial

Un cuadro me gusta cuando consigo entrar en él. No es el caso para mí de este grabado al aguafuerte de Rogelio de Egusquiza, “El Santo Grial”. Ello significaría que me deja más bien frío, que no es mi pintura. Sin embargo, sí puedo decir que me interesa, que me concierne intelectual y sentimentalmente. Y por eso me perdonarán ustedes si el tipo de alucinación que yo he de tener a la hora de ponerme a contemplarlo o interpretarlo sea menos de orden estético que de orden intelectual y hasta ideológico, quiero decir, que me habré de centrar, más que en la obra misma, en sus connotaciones.

Este cuadro es un emblema, y, como tal, una representación simbólica de algo. Más concretamente, una representación de conceptos y de ideas, no de realidades tangibles: por tanto, una alegoría. El simbolismo que encierra es, no podrá negarse, demasiado claro: la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el pecado y la redención. No me gusta el arte emblemático, y especialmente no me gustan los emblemas comunes, los símbolos tópicos. Sin embargo, me gustan muchísimo los cálices y las lanzas que irradian luz, me atraen de verdad los dragones y los demonios, me conmueven los ángeles. De ellos sí que hablaría y con ellos sí que alucinaría, pero sinceramente todos ellos juntos, aquí reunidos en esta especie de bodegón espiritual o místico, me dejan un tanto indiferente.

Si yo no supiera que este cuadro –o más bien estampa- es de un pintor por mí muy admirado del siglo XIX, un pintor nacido en nuestra ciudad, un pintor eminente que muere en 1915 sin que la prensa nacional ni la local recojan la noticia; si yo no supiera que este pintor fue amigo de Richard Wagner, que fue recibido a menudo en la mesa de Richard Wagner en su villa de Bayreuth, años finales del mayor operista alemán (desde luego, mi operista y uno de mis músicos favoritos); si yo no supiera que este aguafuerte ilustra precisamente el Parsifal,la ópera última y acaso la más bella, o al menos la más profunda, del inventor de la melodía infinita, del creador del arte del porvenir, poco o nada tendría yo que decir de él. Pero, sabiendo todo esto, algo puedo señalar a ustedes.

Empecemos por el centro y el corazón del cuadro, el objeto que la da título: esa copa o cáliz que llamamos Santo Grial. Es un vaso maravilloso del que emerge una paloma aureolada: el simbolismo cristiano es inequívoco. Es el Espíritu Santo. Ustedes sin duda saben que en la Sagrada Escritura no hay ningún grial ni cáliz prodigioso. Hay, sí, una copa por la que, según Marcos y Mateo, Lucas y Juan, Jesús bebe y da a beber a sus discípulos durante la Última Cena, luego de pronunciar unas palabras en las que la primitiva Iglesia, no muchos años después, ha fundado el sacramento de la Eucaristía. Hasta el siglo XII, en que un poeta francés, Chrétien de Troyes, refiere a esa copa de la Última Cena la búsqueda de un vaso o caldero maravilloso, el llamado Graal, cristianizando así una vieja leyenda céltica, y fundiendo a la vez –como era moda entonces- el empeño caballeresco-cortesano con el ascético, nadie debió ni siquiera de imaginar que aquel objeto de la Pasión de Nuestro Señor hubiera dado pie a una historia tan prodigiosa, la de un vaso de efectos místicos que conservaba la vida y prodigaba la felicidad a sus poseedores. Se sabía, eso sí, de cálices que eran custodiados en distintos lugares como reliquias de Cristo (igual que una conocidísima sábana turinesa, un sudario ovetense, o distintos trozos –demasiados, ay- del leño de su cruz) y, entre esos diversos cálices santos, hay uno que actualmente posa en la Catedral de Valencia, cuya antigüedad acreditada y única nos merece, si no la veneración debida a las reliquias auténticas, sí la dulce posibilidad de fantasear razonablemente con que acaso se trate de la copa en que Jesucristo puso en verdad sus labios unas horas antes de padecer. Se trata, el de Valencia, de un cáliz de piedra que fue conducido allí por el Rey Alfonso el Magnánimo (siglo XV), luego de permanecer algunos siglos oculto de los moros en el Monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca.

¿Era de piedra la copa del Señor? Hay un testigo singular que hoy nos indica que no. Tenemos, en efecto, una descripción extraordinaria del cáliz de la Última Cena. Una descripción en la que nadie parece haber reparado. Yo creo en su veracidad, o al menos fantaseo razonablemente con que la tenga. Me refiero a la descripción que hace la Beata Ana Catalina Emmerich de Dülmen en un librito que tuvo el año pasado su cuarto de hora de fama, por haber sido el inspirador de la estruendosa película de Mel Gibson. Quizá algunos de ustedes no sepan que Catalina Emmerich fue una monja exclaustrada de la Alemania renana del primer tercio del siglo XIX, que pasó casi toda su vida enferma y pobre acogida a la caridad de una humilde familia de la propia ciudad de Dülmen. La desdichada sufrió estigmas físicos -desde luego, en su caso, nada lucrativos-, pero también sufrió durante largo tiempo maravillosas visiones de la Historia Sagrada, que para fortuna nuestra el gran poeta romántico Clemens Brentano tuvo la impertinencia y la osadía de sonsacarle y plasmar por escrito. Quien quiera creer que esas visiones son nada más que inventos de una imaginación extraordinariamente calenturienta, adornadas si acaso por la pluma de un poeta muy ilustrado, puede hacerlo, pero debe saber también que la monja era semianalfabeta y que, sin saber nada de la historia del antiguo Israel, ha revelado multitud de detalles extraños para su época, que, sólo más de un siglo después, la arqueología ha podido reconocer como rigurosamente históricos.

Describiendo lo que vio de la Sagrada Cena, Catalina Emerich relata así:

“El cáliz que los Apóstoles trajeron de la casa de Verónica es un vaso maravilloso y misterioso. Había estado mucho tiempo en el templo [de Jerusalén] entre otros objetos preciosos y era de una gran antigüedad, cuyo origen y uso se había olvidado. Una cosa igual ha sucedido [después] en la Iglesia cristiana, en donde muchas joyas antiguas consagradas se han dejado con el tiempo en el olvido. Así es que, con el permiso de Dios, este vaso santo que nunca se había podido fundir a causa de su naturaleza no conocida fue hallado por los sacerdotes modernos en el tesoro del templo, entre otros objetos que no se usaban y habían sido vendidos a un aficionado a antigüedades. El cáliz, comprado por Verónica, había servido ya otras veces a Jesús para la celebración de las fiestas, y desde este día fue propiedad constante de la comunidad cristiana. Este vaso no ha estado siempre en su forma actual; quizá con ocasión de la cena del Señor habían juntado las diferentes piezas de que se componía. El gran cáliz estaba puesto en un azafate [canastillo] y a su alrededor había seis copas. Dentro del cáliz había otro vaso pequeño y encima un plato con una tapadera redonda. En el pie del cáliz estaba embutida una cuchara que se sacaba con facilidad. Todas estas piezas estaban envueltas en paños y puestas en una bolsa de cuero, si no me equivoco. El gran cáliz se compone de la copa y del pie, que debe de haber sido añadido después, pues las dos partes son de distinta materia. La copa presenta una masa morena y bruñida en forma de pera, está revestida de oro y tiene dos asas para poderla coger. El pie es de oro puro divinamente trabajado. Está adornado con una serpiente y un racimo de uvas y enriquecido con piedras preciosas. [Después] el gran cáliz se ha quedado en la Iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor, y lo veo todavía conservado en esta ciudad; reaparecerá un día, como lo hizo esta vez. Otras iglesias se han repartido las copas que lo rodeaban; una de ellas está en Antioquia, otra en Éfeso, pertenecían a los patriarcas que bebían en ellas una bebida misteriosa, cuando recibían y daban la bendición, como lo he visto muchas veces. El gran cáliz estuvo en casa de Abraham; Melquisedek lo trajo del país de Semíramis a la tierra de Canaan, y lo usó en el sacrificio, cuando ofreció el pan y el vino en presencia de Abraham y se lo dejó a este Patriarca. Estaba hecho de un modo singular, muy compacto, y no parecía trabajado como los metales sino que parecía el producto de un vegetal. Sólo Jesús sabía lo que era”.

Convendrán conmigo en que todo esto, si no es una revelación auténtica del Espíritu Santo a una humilde religiosa sufriente –aún no es santa, sólo beata, tal vez le corresponda a este buen Papa, alemán como ella, canonizarla-, esta claro, digo, que descripciones como ésa, si no son auténticamente sobrenaturales, son delirios y alucinaciones de una genialidad digna de asombro, tan digna de asombro al menos como la de la obra poética de un Hölderlin, su contemporáneo, pongamos por caso.

Y, como vemos, ese cáliz recubierto de oro en forma de pera no parece que pueda ser ni el de piedra de la Catedral valenciana ni éste, resplandeciente, que nos ha pintado Egusquiza. Claro que en la tradición sobre el Grial o los Griales hay una divergencia que debe ser tomada en consideración. Un cáliz sería el de la Última Cena y otro, diferente, el cáliz en que José de Arimatea, al día siguiente, recoge la sangre de Jesús crucificado cuando el soldado Longinos procede a traspasarle el costado con la lanza para verificar el cumplimiento estricto de la sentencia de muerte. No parece verosímil que fueran el mismo cáliz. De modo que tenemos ya, unidos, el cáliz y la lanza, la dualidad de objetos que sellan, por decirlo así, la muerte del Señor y, en consecuencia, el momento, el acto mismo, de la redención de la humanidad.

En el poema de Chrétien de Troyes se inventa -o acaso sólo se recoge- la historia de una orden de caballería y de un castillo donde se guarda el Grial, aparece un raro personaje, impetuoso y egoísta, Perceval, que después de fracasar en su intento de acceder al castillo y a esa orden de caballería, logra ser a la postre su redentor al mantener la castidad y la inocencia a la que los caballeros del Grial habían faltado. Este es el asunto que, mejor desarrollado un siglo más tarde por el poeta alemán Wolfram Von Eschenbach, comenzaría a obsesionar a Wagner en la mitad de su vida, unos veinte años antes de que 1877, al fin, escribiera el libreto de su última ópera, a los sesenta y cinco años de su edad.

¿Cómo pudo un hombre tan progresista, tan comprometido con la modernidad, tan opuesto al catolicismo, como fue durante toda su vida Richard Wagner, admirador de Feuerbach, amigo personal de Bakunin, apasionarse tanto con un asunto como éste, el de la castidad y el del rescate del hombre caído por la sangre de un inocente?

Cuestión compleja y que tiene mucho que ver con el significado profundo de la corriente simbolista, segunda mitad del siglo XIX, en la que Richard Wagner bien puede ser inscrito sin mucha imprecisión. El simbolismo es un movimiento originado en Francia con Baudelaire (por cierto, heroico wagneriano en aquel París de 1850 que rechazó profundamente y condenó al joven compositor alemán al hambre), un movimiento que, como ustedes sabrán, exalta el símbolo subjetivo (es decir, que convierte a la palabra en entidad mágica en sí misma) desdeñando la imagen y el símil. El simbolismo es un lago o un mar en el que pronto confluirán otros movimientos, y entre ellos el esteticismo decadente, el de Villiers de l’Isle Adam y Huysmans, éstos ya escritores declaradamente católicos, aunque al parecer sólo en las formas, la estética, el arte, más que la vida o la fe real. Porque hay una religiosidad diletante –y aún en nuestra época- que se presenta como provocación o como transgresión frente a un mundo abrumadoramente positivista y cerrado a la espiritualidad.

En 1860 Wagner compone Tristán e Isolda, ese gigantesco paroxismo de la vivencia amorosa, la mayor exaltación musical jamás hecha del erotismo (y, si me lo permiten, de la lascivia), y quince años después, sin embargo, la emprende con este solemne festival escénico sagrado, Parsifal, que es todo un canto a la pureza y a la renuncia al placer sensual. ¿Qué le ocurrió al compositor? ¿Es que se dio en él algo parecido a una conversión?

Hay una historia muy célebre, pero un tanto oscura, en la vida de Wagner. Me refiero a la de su amistad con Friedrich Nietzsche. El joven filósofo y profesor, treinta y un años más joven que el músico, llegó a ser amigo íntimo de él, antes de alcanzar su celebridad. Visitante asiduo durante largo tiempo del hogar de los Wagner en Triebschen, junto al Lago de Lucerna, veneraba la obra de éste, por lo que tenía de osada, renovadora y vitalista, pero he aquí que un buen día comienza a renegar de ella y se transforma en el mayor de sus detractores, hasta llegar a decir que el acontecimiento más grato de su vida fue haberse curado de la enfermedad llamada Wagner. La tesis dominante en los comentaristas es que Nietzsche se sintió decepcionado precisamente por el giro del compositor hacia la espiritualidad, por su abandono de lo dionisíaco, que se le revelaría cuando cayó en sus manos el libreto de Parsifal. Pero hay un biógrafo, el más importante de nuestro tiempo, Martin Gregor-Dellin (recomiendo leer su monumental libro traducido al español en Alianza Música), que desmiente las razones ideológicas. El joven filósofo rompió con el viejo músico y poeta porque éste, en connivencia con un médico conocido que trató a Nietzsche de sus terribles jaquecas, le ofendió en lo más profundo al revelar estúpidamente su secreto mejor guardado: que Nietszche era un onanista y un maníaco sexual que había contraído la blenorragia, en su trato con prostitutas italianas, la verdadera causa de su deterioro físico y cerebral.

Sea cual sea la verdad de esta historia, es lo cierto que Wagner, que jamás dejó de rendir tributo a Venus, en sus años de madurez fue sintiéndose progresivamente atraído por la llamada espiritual, por el sentido transcendente de la vida humana, acaso a medida que sus ideales revolucionarios se iban viendo desengañados. No debe olvidarse que el Wagner joven fue un activista que durante la fallida revolución alemana de 1848 participó en el incendio del teatro de su ciudad, Dresde, lo que le costó vivir quince amargos años de exilio en Francia y Suiza. Y, por mucho que el biógrafo antes citado, Gregor-Dellin, se empeñe en negar el papel representado por su segunda mujer, Cósima, la hija de su gran amigo el católico Franz Liszt, en cuanto a una posible cristianización de Wagner, es igualmente cierto que el mundo de Parsifal, está lleno de elevación religiosa, de deseo de redención y purificación, de rechazo de la mundanidad, e incluso de maldición del sexo, aún aun cuando su ideal de castidad tenga mucho de gnósticismo-maniqueísmo, y aun cuando los símbolos cristianos aparezcan en cierto modo pervertidos y desacralizados teatralmente. Porque el autor de Parsifal en verdad nunca quiso ser otra cosa que un artista, porque estaba convencido de que con sólo su música podía cambiar al hombre. Wagner es, acaso, el músico que posee una concepción más marcadamente religiosa de su oficio. Heterodoxo siempre, en el fondo aspira a crear una religión nueva, casi una secta. Y a fe que llegó a conseguirlo. La “obra de arte redentora”, como él la llama, no podía seguir representándose en lugares de diversión pública, en lugares profanos. Él no podía dirigirse ya a un público fortuito perteneciente a esta edad corrupta sino que tenía que reservarse a una comunidad definitivamente inclinada a la religión, a una cofradía que esté dispuesta a ser “regenerada”. “Comprendemos –dice Wagner en su ensaya “Religión y Arte”- la razón de la caída histórica de la humanidad así como con la necesidad de su regeneración”. El antiguo revolucionario, que todavía en 1851, como partícipe de la Asamblea Nacional parisina, había deseado el triunfop de un estado socialista, veía ahora las ventajas de una religión compasiva que se extiende a toda la humanidad.

Cuando en 1879 nuestro pintor conoce a Wagner, y aún más, cuando en 1882, asiste en Bayreuth al estreno de Parsifal, recibe tan hondo impacto que desde entonces Rogelio de Egusquiza decide consagrar su arte a la expresión pictórica de lo que Wagner había realizado en su drama operístico. Y este ideal le exigirá un camino de pureza y espiritualidad, que le llevará a frecuentar el círculo rosacruz del Sâr Péladan y a cambiar su modo de vida, a partir de entonces frugal y austero, porque desde Parsifal ya no vivirá de la pintura sino para la pintura.

No debemos quedarnos sólo en esta estampa del Santo Grial. Ella no es más que la primera de una serie de cinco grabados dedicados a esa ópera, que han contemplarse conjuntamente [en este mismo Museo] y, sobre todos, deténganse en el cuarto, el retrato de Amfortas, el personaje principal del libreto, el rey que representa a la humanidad doliente por el pecado. Pero yo les invito también a que oigan su música, ciertamente sublime, con o sin letra, porque, como escribiera Schopenhauer –el filósofo de quien tanto aprendió Wagner- la música no debe esclavizarse a los versos, que son las más de las veces insignificantes, porque la música transciende al mundo fenoménico, ignora toda representación y reproduce sólo la voluntad misma, la quintaesencia de la vida, la esencia interior del mundo.

El fragmento que van a escuchar, de unos ocho minutos, es el llamado “Encanto (o Magia) del Viernes Santo”, uno de los más bellos monumentos que se han elevado nunca a la gloria imperturbable de la música, según dijo Debussy. La naturaleza también participa de la purificación redentora del Viernes Santo, nos quiere decir Wagner. Pertenece al tercer acto del Parsifal.