Evento/aluCINE

Iñaki Pinedo. "En la línea del horizonte"

26.11.2024 19.30h

Documental sobre Roberto Orallo

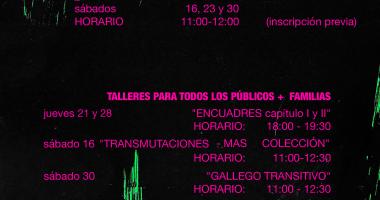

Evento/Talleres didácticos

Talleres didácticos

06.11.2024 - 19.12.2024

Noviembre y diciembre en el MAS

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/1a55b447a65a395bdf3552247d6b6a0d.305802c68b0f0fecfa95e3ce4a56643e.png)

Noticias

Calendario de actividades

Publicado en la web un calendario con los eventos organizados en el MAS.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/41c40994cbbd53f1fd53cd928c92c1fb.ce305b674e8bf3d65135012e134d4c78.jpeg)

Noticias

Reapertura del MAS

El MAS reabre sus puertas después de las obras de reforma con una selección de sus mejores obras.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/58f727a9165ca42ba716df6a2a188cc5.b488a870afa8588d246f0b22523a2530.jpg)

Noticias

Presentación libro "MAScolecciones2021. Catálogo sistemático"

Viernes 24 de noviembre de 2023

Rafael Fombellida

RAFAEL FOMBELLIDA

(Torrelavega, Cantabria, 1959)

Poeta. Fue codirector de la colección poetica Scriptvm y de la revista Ultramar. Premio de Poesía José Luis Hidalgo (2000) y Premio Ciudad de Burgos (2003). Entre otros ha publicado los libros Deudas de juego (Pre-textos, 2001) y Norte magnético (DVD, 2003).

Cargando la suerte. UIn merodeo alrededor de la obra juego de bolos en el dique seco. (La bolera)

Se me ha invitado a hacer literatura alrededor de una obra de arte. Alrededor de una obra fascinante, emblemática, de raigambre figurativa pero cargada de simbología personal, no transparente pero tampoco hermética, que posibilita la interpretación y la curiosidad especulativa del contemplador, del lector de esos símbolos que encierra. Una obra que, precisamente por apoyar su ensamblaje en la representación imaginaria de una localización reconocible para los habitantes de esta ciudad; por estar habitada por volúmenes antropomorfos, que a su vez son reflejo de existencias individuales, acentúa su cualidad ilusoria logrando, como Giacometti deseaba, un mayor “efecto de vida”, una sensible calidad dramática.

Obviamente desconozco las razones que impulsaron a Jesús Avecilla a realizar esta obra. He leído que formaba parte de una asociación llamada precisamente “Dique seco”, cuyo objeto era ejercer la acción civil para recuperar un espacio recientemente desafectado de su industriosa utilidad. Para reconvertir aquella estructura no faltaron en la época ideas ni disparates. Un pintoresco y cesáreo personaje político sugirió rellenar ese dique para construir sobre él una suerte de explanada flanqueada de columnas, como imitación hortera del cais del famoso Terreiro do Paço lisboeta. Como contrapunto, Eduardo Chillida ofreció a Santander una escultura monumental con la condición de ser ubicada en una obra arquitectónica que habría de conservarse intacta para ser intervenida.

Algún año antes, con pretensiones mucho más modestas, Jesús Avecilla había decidido anticiparse a tan singular concurso de ideas aportando, con intuición, amargura e ironía, la construcción de una utopía; la representación de un nostálgico imposible compuesto sobre la base de un escenario simbólico articulado en torno a la ciudad, el mar, la identidad, la soledad, el juego y el esfuerzo.

Supongo que todos hemos visitado en alguna ocasión el teatro de operaciones de su ensueño. La ciclópea gradería de sillares, difícilmente asequible al deambular humano, enmudece y minimiza cualquier presencia física que ose internarse en su desolada vastedad. Esta bella herencia del maquinismo decimonónico que conserva un aire de baluarte micénico, guarda quizá más semejanza con el palenque ceremonial de alguna civilización perdida que con la idílica armonía de la bolera tradicional montañesa. Pero ¿por qué un juego de bolos, por qué en el dique seco? Mi papel es ensayar una lectura de sugerencias, apuntes de un merodeador que propende de un modo impresionista a leer el misterio, nunca a desvelarlo mediante métodos inherentes a la razón científica. Y como paseante en ejercicio por la ciudad portuaria, flaneo desde el dique seco al centro de la urbe y me enfrento con su representación idealizada, exenta de casticismo, depurada y en consecuencia elevada a referente universal, a pesar de haber sido construida a la misma escala modesta de los esfuerzos íntimos, con la misma concentración, dramatismo y sencillez de nuestra genuina condición humana.

Al contemplar esta obra me interesa en principio mucho más la escala del conjunto que la propia resolución de su espacio. Jesús Avecilla, que comenzó realizando en los inicios de su carrera esculturas huecas, fue trasvasando este vacío interno al exterior, deslindando pues lo espacial de lo temporal mientras construía piezas con apariencia de maquetas metafísicas a través de las cuales corre un aire que pertenece intrínsecamente a la escultura, no a la sala en donde se exhibe. Considerando esta obra en función de su escala, la veo, o mejor, la presiento concebida para los ojos de un relativista. La sólida volumetría del anfiteatro, ¿amenaza o acoge, rechaza o integra? La proporción real del dique seco ahoga hasta desintegrarla a la figura humana; la construcción imaginaria de Avecilla aproxima la escala del anfiteatro a la proporción de las figuras, éstas desigualadas entre sí por razones, sin duda, de orden psicológico, pero resguardadas, casi diría que protegidas en su soledad esencial por el graderío desolado. Figuras que fueron modeladas de igual modo a como en el Génesis se nos dice que crearon al hombre, más por un demiurgo doliente y abatido por la fatalidad, y que recuerdan las piecitas de un juguete trágico, ajuar de formas indicado para la especulación lúdico-reflexiva de algún niño serio, solitario y escéptico. Con todo, es posible entender que la propia reconstrucción del recinto escalonado, del esqueleto de la multitud, según acuñación afortunada de ese poeta que tan poco me gusta, Mario Benedetti, se beneficia del favor de la presencia humana, se humaniza ella misma y se eleva a condición de refugio y salvaguarda de un espíritu que tantas veces se ansía en soledad.

Sé bien que reflexiono a contrapelo de las interpretaciones que usualmente se hacen. Se habla de Avecilla como de un escultor que trasladó especularmente esa relación anómala que todo artista tiene con la vida, hacia su obra plástica. Que modeló con angustia, intuición y sensibilidad el dolor, su propia enfermedad, la incomunicación, la maldición de ser en el tiempo. Pero no quiero culparme por aceptar esa incomunicación e incluso hacerla deseable. Es una manera más de ensayar un autorretrato y un añadido especulativo a la lectura de la pieza. Cuando uno busca reflejarse en la obra ajena no es infrecuente que se utilicen iguales referentes simbólicos, aunque varíe su interpretación hasta rozar lo contradictorio.

Como los grandes poetas, Jesús Avecilla supo ofrecer lo desconocido en el envoltorio de lo conocido. A bote pronto esta bolera parece la solución a un sencillo planteamiento naturalista: arquitectura geométrica conteniendo la práctica de un juego popular; pero los elementos y su tratamiento esconden un sentido que va más allá de lo representado. En aquel período de su creación, tal vez sus propias dificultades para modelar indujeron al artista a multiplicar los pequeños formatos, volúmenes que pudieran trabajarse con los dedos y a los que, como hálito vital, insuflaría la angustia y la enérgica potencia de su personalidad. Aunque se trata de una obra en donde los detalles subordinan su relevancia en función del conjunto, no quiero dejar de percibir que las figuras, lejos de presentar un acabado académico, recuerdan toscos idolillos primitivos, ingenuos y personales dioses tutelares a los que cabría buscar antecedentes entre las representaciones antropomorfas ibéricas o en aquellas cabezas cicládicas a las que Giacometti otorgaba más capacidad de convicción que a toda la estatuaria romana. Pero aplicando un criterio más acorde con la iconografía moderna y su estirpe terrenal, casi habría que emparentarlas con los seres dolientes y alienados de Bacon o de Lucien Freud, vejados por el tiempo, sus incapacidades o su desventurada fortuna.

La elección del juego de bolos me parece así mismo poderosamente sugestiva. De inicio porque su ancestralidad se ajusta muy bien al carácter simplista y primitivo de las toscas figuras, teniendo todo el conjunto un aire de imposible bronce minoico. No hay que olvidar que, tras el juego de bolos, subyace toda una mitología que comparte conexiones con antiguas culturas europeas. El “corro” bolístico ha sido contemplado como “ágora”, punto de congregación y convivencia, lugar por tanto para la ritualidad entre cuyas pautas simbólicas estaría la representación del nacimiento o de la muerte, el paso del tiempo, la caída de los dioses o la victoria sobre el enemigo. Es el cuadrángulo que lo forma sitio para una simbología relacionada con las edades de la vida, los ciclos estacionales o la tetralogía de los elementos. Visto así, la bolera tradicional vuelve a ser nuevamente el palenque de las celebraciones.

Pero además, el juego de bolos es una actividad en donde individuo y colectividad se mezclan, complementan y necesitan. Un hecho tónico y solidario a la vez que un hábito social. Un festejo lúdico de estimulante lucimiento, rivalidad y compadreo. Lo mismo que la existencia: un juego dramático de azar, habilidad, cooperación, circunstancia y suerte. Pocas cosas tan melancólicas como un jugador solitario de bolos. Este jugador comparte esencia con la familia de los grandes esforzados ocultos, condenados por siempre a repetirse en el impulso: el nadador, el corredor, el escritor de fondo. Pero también, como anotó António Lobo Antunes, es dando pelotazos contra la cal de una pared como se forja el metal de los poetas. Mientras calienta la bola y templa el pulso; mientras calibra la potencia de su brazo, brazo en tensión como los ojos de un arquero, y lanza la esfera con efecto trabajado; mientras sobre el cutío susurran sus leves pasos y carga la suerte en el birle, mientras arma los palos derribados como si levantara una y otra vez la roca de Sísifo, el melancólico jugador solitario piensa en todo menos en el propio juego. El jugador de Avecilla parece contemplar absorto y distraído el resultado de sus tiradas. Porque estamos ante una obra que no sólo es desmontable, sino que también puede sufrir alteraciones, combinarse como los elementos de un pequeño mecano. Me han llamado la atención, al contemplar varias fotografías de esta pieza, las diferentes jugadas que en ellas se observan. Unas afortunadas, otras imposibles, alguna manifiestamente ilegal. Cuánta correspondencia con la vida. Cuando se expuso por primera vez en el Palacete del Embarcadero, la jugada reflejada en la foto que ilustraba el catálogo no era otra cosa que un clamoroso caballo. A veces juega con el emboque a la mano, otras el cachi se sitúa al lado del pulgar. Incluso el menguado espectador, esa suerte de contrafigura desmedrada de la multitud ausente, aparece sentada en distintas ubicaciones, como si reventado el hueso sacro por el pétreo asiento, estirara las piernas y buscara otra atalaya desde la que aburrirse un poco más descansadamente.

El jugador, decimos, parece absorto e indiferente al juego. Quizás esté esperando a que salgamos de la sala para proseguir su partida contra el tiempo y el destino, a solas. Es indudable que le molesta ser observado, la minimización del único espectador presente así parece indicarlo. En mi lectura, la idea de aislamiento e incomunicación que inspiran los personajes y potencia su desproporción respecto del entorno se ve contrapesada por una reversión positiva que deviene en refugio, defensa, resguardo y hogar, aplicando el sentido que para Gaston Bachelard representaba la idea de “casa”, al transferir a los gélidos cubículos de hormigón de nuestro domicilio la capacidad de transformarse en “un espacio que debe condensar y defender la intimidad”. De este modo, la integración humana, además de privacidad, aporta drama, es decir fantasía, pasión, irracionalismo, sensibilidad, lucidez, desesperación y espera de la muerte al espacio objetivo y geométrico, a la gradería desmesurada e inerte. Frente a la aparente violencia arquitectónica, que no es otra violencia que la de nuestras ciudades modernas, se establece un recinto con valor de protección, un muro contra la hostilidad que queda fuera. De este modo el jugador, el pequeño filósofo, encuentra una reserva de meditación que encauza sus pulsiones melancólicas hacia un efecto de mejor conocimiento sobre su identidad y su mundo. Más que una exaltación solipsista nos parece un acto de soberanía reflexiva, de agudeza mental y sensorial. Indiferente al valor de la tirada de su vida íntima, el jugador puede estar pendiente de la consignación de otras señales; por ejemplo, el musical sonido que los mástiles de avellano emiten al ser derribados, la misma percusión que Gerardo Diego elevó a categoría poética en un inolvidable poema repicante, “infierno y gloria del birlibirloque”, “tal trigonometría y jeribeque”; ese sonido seco e insistente que tienen los versos de aquel poema ajustado en la mente en el momento previo a la partida solitaria de su escritura. El vector invisible que proyecta el brazo con su tracción, el reiterado ensimismamiento del esfuerzo, la trayectoria de la bola diseñando una amplia curvatura, estrellándose pesadamente sobre la caja, provocando un estrago, en donde puede hallar una ingenua correlación metafórica con el curso de la propia existencia humana, potencia, elevación y caída en el tiempo. La actividad concentrada de los músculos, la electricidad transmitida a los tendones, la figura compuesta al “cargar la suerte” lanzando desde el tiro o segando con aprovechamiento, ese armónico equilibrio de rústico discóbolo que José María de Cossío y Víctor de la Serna supieron relacionar con el mundo clásico, hablarían de la recreación en la plasticidad del cuerpo, en su ejercicio, belleza y energía; también de la excitación física que precede al acto de escribir. O simplemente el personaje solitario duda si volver a lanzar, decepcionado ante el esfuerzo baldío, cansado de tanta revelación esquiva, ahogado en su pensamiento, anticipando su fracaso, renunciando a su opción y acomodándose al vacío; tomando la forma del vacío lo mismo que un muerto de pie, el muerto en pie de la nueva humanidad surgida tras las catástrofes del pasado siglo y al que José Hierro daba por vencido sin luchar. Quizá lo esencial resida en esta reducción a jugar solo, vaciarse en el esfuerzo, caer por agotamiento y dormir, tal vez soñar. La figura erguida, el jugador, muestra una actitud desfalleciente, de profundo e inconsolable abatimiento, a pesar de que la jugada que su pulso le regala es más que correcta, tres bolos desde el tiro y dos bolas de birle a media bolera en una posición bastante ventajosa. La figura sedente, el observador, es reflejo indolente de un testigo menos que discreto: inapreciable Un inmutable cero, pura representación de la inanidad absoluta, la nada que nos mira, el aplauso que solemos tener.

Sea como sea, presiento que Jesús Avecilla concibió esta obra como un espacio para la representación simbólica del hombre moderno, aquél que vive condenado a pasar su existencia inmerso en una tranquila desesperación, como enunciara el novelista inglés Julian Barnes. Quizá pueda turbarnos su estatismo, su verdadera, arriscada y orgullosa soledad, la desproporción y amenaza del volumen geométrico que, si bien en la escultura ha venido a sustituir a la tradicional robleda, a los idílicos plátanos, acentuando la graduación ínfima del hombre respecto del mundo, en mi mirada, más que anularlo, lo acoge y lo resguarda de un entorno peor. Convenimos pues, que el ser humano es pequeño y juega solo. Que suele pasar temporadas en el infierno del dique seco. Que es más pequeño aún el que no juega. Hay sin embargo en esta pieza un lugar para vaciarse en lo íntimo, un sitio para la acción y para la opción, un inmediato presente en el que “cargar la suerte” y recibir el aplauso de nadie, el negado reconocimiento que a los buenos reservan nuestra época y nuestra especie. Pensada con esa atención a los dones de la vida que agudiza el sufrimiento, con ternura, sencillez, escepticismo y la amarga ironía que Baudelaire llamó “la venganza de los vencidos”. Esos vencidos con quienes, al final, salimos ganando todos.