Evento/aluCINE

Iñaki Pinedo. "En la línea del horizonte"

26.11.2024 19.30h

Documental sobre Roberto Orallo

Evento/Talleres didácticos

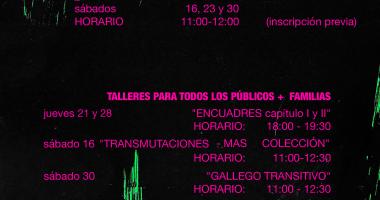

Talleres didácticos

06.11.2024 - 19.12.2024

Noviembre y diciembre en el MAS

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/1a55b447a65a395bdf3552247d6b6a0d.305802c68b0f0fecfa95e3ce4a56643e.png)

Noticias

Calendario de actividades

Publicado en la web un calendario con los eventos organizados en el MAS.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/41c40994cbbd53f1fd53cd928c92c1fb.ce305b674e8bf3d65135012e134d4c78.jpeg)

Noticias

Reapertura del MAS

El MAS reabre sus puertas después de las obras de reforma con una selección de sus mejores obras.

![[+pagetitle]]](/assets/components/phpthumbof/cache/58f727a9165ca42ba716df6a2a188cc5.b488a870afa8588d246f0b22523a2530.jpg)

Noticias

Presentación libro "MAScolecciones2021. Catálogo sistemático"

Viernes 24 de noviembre de 2023

Manuel Arce

MANUEL ARCE

(San Roque del Acebal, Asturias, 1928)

Poeta, escritor, editor y galerista). Editó y dirigió la revista y colección de libros La isla de los ratones y también fundó y dirigió la galería de arte Sur. Entre sus libros figuran los poemarios Sombra de un amor (Adonais, 1952) y Biografía de un desconocido (Adonais, 1954); asi como las novelas La tentación de vivir (Destino, 1961), Oficio de muchachos (Seix Barral, 1963) y El precio de la derrota (Plaza & Janés, 1970).

Manuel Raba o el límite con la nada (algo sobre su vida y su obra)

El arte nace del arte. De la emoción sentida ante otra obra de arte. Esta afirmación de Malraux puede se uno de los caminos que nos lleve al descubrimiento de que la experiencia de ciertas emociones estéticas son la raíz - digamos mejor, el origen - de lo que conocemos como vocación artística. Pero, ¿qué es la vocación?. ¿Qué mecanismo cerebral se tiene que poner en marcha para que un adolescente de diecisiete años esté convencido de que su espíritu ha sido anunciado por el ángel de la creación artística?. Este es el gran secreto a desvelar en el destino de todo artista: la vocación. Una vocación creadora que siempre habrá de estar asistida de una insobornable fuerza de voluntad. Pues bien: esta fidelidad a lo que es una profunda vocación artística fue lo que más me cautivó y atrajo del joven pintor que iba a ser Manuel Gómez Raba. Lo primero que admiré en él: la alucinada entrega a su vocación creadora.

Nos conocimos un primer domingo de diciembre de 1945. Yo miraba el escaparate de una librería. Manolo Raba se me acercó con cierta timidez. Sabía de él pocas cosas: que vivía en un chalet del paseo de Menéndez y Pelayo, y que él y su hermana Carmen recibían clases de dibujo en el estudio de Flavio San Román. No recuerdo de qué hablamos en los primeros momentos. Sí recuerdo que fuimos a tomar un vermut al Diluvio, un bar que regentaba el padre de Julio Maruri, frente al Mercado del Este y que pronto descubrimos que teníamos más de una cosa en común: ambos habíamos nacido en 1928 y los dos estábamos interesados por la poesía y el arte. Raba quería dedicarse a la pintura. Yo acariciaba la idea de ser escritor. Por desgracia, los dos padecíamos la incomprensión de unas familias a las que considerábamos excesivamente burguesas e intolerantes. Esta oposición familiar hizo que, desde el primer momento, nos supiéramos más próximos en nuestra amistad. Raba incluso me confesó que estaba dispuesto, si era preciso, a abandonar la casa paterna. Yo no me atrevía a decir tanto. Eso sí: estábamos seguros de que jamás claudicaríamos ante la incomprensión familiar. “Yo, en el chalet, no me hablo más que con mi hermana Carmen”, -me confesaba Manolo-. “Y tú, ¿cómo lo llevas?”. “Yo no salgo de mi cuarto más que para comer y cenar”. En esto consistía la protesta de mi adolescente rebeldía.

Cuando dejaron las clases de dibujo que recibían de don Flavio San Román los hermanos Raba se fueron a Madrid. Acudían al taller del pintor Eduardo Chicharro. Durante los dos años que permanecieron como alumnos del famoso pintor, Manuel Raba hizo de todo: copió torsos y manos de escayola en grandes pliegos de papel Guarro; trabajó el desnudo al natural y las académicas naturalezas muertas -siempre fue un pintor con gran sentido del color y mano hábil y precisa para el dibujo-, y terminó detestando algo que jamás le había interesado: la pintura de su maestro. Pero estas clases le permitían a Raba vivir en Madrid; encontrarse en el Círculo de Bellas Artes con amigos como Julio López Hernández, Amalia Avia, Enrique Gran o Lucio Muñoz, cuyos talleres visitaba cuando ellos menos lo esperaban y con quienes mantenía interminables conversaciones sobre arte y filosofía. Durante algunos meses (hasta que su “quinta” fue movilizada en 1948), estuvo trabajando, como ejercicio, dentro de una tendencia impresionista de la que sólo ha quedado, que yo conozca, el retrato que en 1947 le pintó a su amigo Ángel Medina.

Manolo Gómez Raba cumplió su servicio militar en el cuerpo de farmacia de la Fábrica de Armas de Palencia, unidad dependiente de la 6ª Región Militar. Los permisos de fin de semana que disfrutaba Manolo Raba eran bastante frecuentes. Los conseguía gracias a su habilidad con el dibujo. Pintaba retratos a sus jefes. Aprovechábamos estos permisos para hablar de pintura. También cambiábamos impresiones sobre nuestras situaciones familiares: “En el cuartel vivo mejor que en casa. -Aseguraba- Doña María me envía comida y dinero y me compro libros de Nietzsche, de Huxley y de Heidegger... Y tú, ¿qué tal?”. “¡Como siempre!. ¡Voy tirando!”.

Llegado a este punto creo oportuno abrir un paréntesis para contar una anécdota que viene a confirmar la calidad humana y el carácter independiente del artista que siempre fue Manolo Raba. En mi primer viaje a la URSS -gobernaba entonces Leónidas Brézhnev- una de esas casualidades de la vida hizo que conociera a una persona sorprendente. El viaje estaba organizado por la sociedad estatal Inturist encargada de atender a los visitantes extranjeros. Había reservado una habitación individual en el Hotel Rossía, cercano al Kremlin y a la Plaza Roja. Era un mes de septiembre. Cuando llegamos al aeropuerto nos enteramos de que todo el grupo debería hospedarse en el Hotel Belgrado. No tenía sentido protestar. En el Hotel Belgrado únicamente había habitaciones de dos camas. De modo que quienes viajábamos solos tuvimos que ponernos de acuerdo para compartir habitación. Me tocó con la única persona del grupo que hablaba ruso. Nos instalaron en el piso dieciséis. “Tenemos vistas a la calle Smoliénkaya” -dijo-. Mi eventual compañero conocía Moscú. Elegimos cama, nos repartimos los espacios del armario y me pareció que había llegado el momento de presentarnos. Íbamos a estar doce días juntos en la URSS. Cuando dije mi nombre se me quedó mirando, como si viera a un fantasma. “Manuel Arce -repitió-. De Santander. ¿El editor de La Isla de los Ratones?... Mi sorpresa no tenía límite. Asentí confuso. “Tengo un gran amigo en Santander -añadió-. Es pintor. Se llama Manuel Gómez Raba. Hicimos la mili juntos y me pintó un retrato”. No se había enterado de que Manolo, su compañero de mili, había muerto en enero del 83. Le recordaba con afecto y se dio a conocer: su nombre es José María Laso Prieto. Nacido en Bilbao pero residente en Oviedo. Me dijo que era el responsable del partido comunista de Asturias. A partir de este encuentro, allí en el piso 16 del Hotel Belgrado, todo comenzaba a resultar bastante surrealista. Teníamos otros amigos comunes: entre ellos los pintores Miguel Vázquez y Ciriaco Párraga. A los dos los había conocido en el Penal de Burgos. José María Laso Prieto, con quien Manolo Gómez Raba hablaba en la “mili” de literatura y filosofía, ha publicado hace meses sus memorias. El libro se titula: De Bilbao a Oviedo pasando por el Penal de Burgos. Quiero leerles una parte de lo que dice de nuestro artista:

“Un acontecimiento personal importante, que se produjo durante la segunda parte de mi estancia en Palencia, fue la amistad que contraje con el pintor cántabro Manuel Gómez Raba. Hacia la primavera de 1949, llegó a nuestra farmacia a cumplir su servicio militar. Formaba parte de la quinta del 48 (la siguiente a la mía) y no pertenecía al Cuerpo de Farmacia Militar. Supongo que el haberle agregado a nuestro establecimiento se debía a la influencia de la que disfrutaba su familia, perteneciente a un importante sector comercial de Santander. Manolo (como le llamábamos coloquialmente) era una persona de gran sensibilidad artística y humana que había alcanzado un buen nivel cultural. Estaba deseando finalizar su servicio militar para instalarse en París y así poder completar su formación pictórica. Gracias a él pude completar mi conocimiento de la obra de Picasso y Dalí, así como descubrir a Gauguin y Van Gogh.

“... Manolo era también un buen retratista como se pudo apreciar en el retrato que me pintó tratando de reflejar no sólo mi físico sino también mi personalidad. La pintura fue expuesta, durante varios días en el escaparate de la sede del Diario Palentino. ... Llovieron sobre Gómez Raba las peticiones para que pintase otros retratos. Entre tales peticiones figuraban la del capitán de la Farmacia y la del Director-Coronel de la Fábrica .... Las rechazaba. Todavía me es difícil comprender cómo pudo mantenerse firme en una actitud que, entonces, suponía evidentes riesgos. Es obvio que Manuel Gómez Raba tenía un fuerte temperamento de artista, difícilmente doblegable por conveniencias coyunturales”.

De lo que no pudo hablar Manolo Raba con su compañero de “mili” (Laso se licenció un año antes), fue de su encuentro con la pintura italiana: Carrá, Sironi, Casaroti; y del mundo metafísico de Giorgio de Chirico. Pero sobre todo, del conocimiento de la obra de dos grandes escultores: Henry Moore y Marino Marini, a quienes descubre también a través de una serie de monografías editadas en Milán entre los años 1944 y 1945, y cuya influencia sería muy patente en la exposición -su primera salida al público- que se celebra en la Sala Proel de Santander, en abril de 1951.

Raba hace esta exposición acompañado por la obra de su hermana Carmen, dos años mayor que él. La influencia de la moderna pintura italiana en sus obras era notoria. Personajes esquematizados, hieráticos e inquietantes, situados en superficies desoladas; mujeres cubiertas por túnicas griegas poblando oníricas perspectivas. Siempre escenarios similares a los que Chirico emplea para situar sus simbólicas arquitecturas; sus cartabones milimetrados y sus silentes maniquíes de madera. La exposición se componía de tres óleos de Carmen; siete de Manolo y tres dibujos.

Habían pintado esta exposición de Proel en medio de fuertes tensiones familiares. Tenían su estudio en el tercer piso del chalet donde vivían y procuraban dejarse ver lo menos posible por don Pedro. Temían que el padre pudiera enterarse de lo que se traían entre manos. Manolo me había pedido que le ayudara a poner los títulos a los cuadros. Quedamos en ello. Una mañana lo encontré en el estudio del escultor Carlos Sansegundo. Estaba desesperado. El día anterior su padre le había tirado por la ventana del jardín el material de pintar y tres cuadros que no había llegado a esconder en el armario. Dos de ellos quedaron destrozados. Faltaban dos meses para la fecha de la exposición. Quería suspenderla. Conseguimos que no lo hiciera. Llegado el momento de ver los cuadros acordamos que mi visita se hiciera un domingo por la mañana - con la esperanza de que don Pedro no estuviera en casa - y que acudiera acompañado por mi novia. Sucedió que don Pedro sí estaba en casa y fue quien nos abrió la puerta. “¿Sois amigos de Manolo?”. “Sí: venimos a verle”. En ese momento bajaba Carmen por la escalera acompañada de doña María, su madre. “Os viene a ver esta joven pareja”, dijo don Pedro amablemente. Y se retiró con su esposa hacia el fondo del vestíbulo. Carmen y Manolo estaban muy nerviosos. Seleccionamos las pinturas y pusimos título a los cuadros. Todo lo hicimos lo más rápidamente posible. Cuando ya nos íbamos a marchar apareció una sirviente, enviada por doña María, con la bandeja de un aperitivo: cuatro vasos de Mosto Palacios y un platito con pastas. No lo estábamos soñando: se trataba de una invitación de don Pedro. “Es que tú, Arce, impones mucho respeto a la gente”, insistía Manolo tratando de justificar tanta inesperada amabilidad familiar. Teresa Santamatilde, hoy mi mujer, sigue siendo testigo de que lo sucedido aquella mañana fue algo cierto. La exposición pasó sin pena ni gloria. José Hierro les dedicó una “Fábula de Bienvenida” en el catálogo. Yo comenté la exposición en un artículo que publicó El Diario Montañés.

Al día siguiente de inaugurada la exposición Manolo Raba desapareció de la ciudad. Se quitó de en medio. A su regreso, quince días después, supimos que había estado primero en San Sebastián y luego en Barcelona. A salvo de las críticas locales sobre su pintura y de la posible conmoción familiar. Meses después se trasladó a Madrid. Son muy pocos los cuadros que se conservan de esta época.

Uno de los más representativos de los expuestos en Proel -el titulado Figura ecuestre (91x73 cm.)-, pertenece a la colección de Caja Cantabria.

Manuel Gómez Raba, el “hombre de la voz profunda” que tanto gustaba a las mujeres (en opinión de Amalia Avia), montó su taller madrileño en la calle Conde de Peñalver. Nadie consiguió nunca visitar su estudio. Se desconocía lo que estaba pintando. Adquirió fama de hombre extraño. Se aseguraba en las tertulias que lo que pintaba un día lo borraba al siguiente. Leía a Heidegger. En ocasiones acudía al Café Gijón. Más de una vez cenamos en Casa Anselmo, en Bárbara de Braganza. Era un lugar que frecuentaba. La verdad es que durante mucho tiempo se dedicó a investigar, con la obsesiva pasión que siempre ponía en su trabajo, el cubismo que Apollinaire había calificado como Científico (Picasso, Gris, Metzinger), para terminar pintando una veintena de lienzos de carácter sintético que, según me confesó -era verdad lo que decían- fue destruyendo a medida que los terminaba. De esta época cubista no creo que queden más de cinco o seis obras.

Haciendo esta vida desconcertante bohemia artística -y sin mostrar a nadie su trabajo- pasó Raba más de diez años en Madrid. No viajó entonces a París (con lo que tanto había soñado de adolescente), ni a Italia, cuya moderna pintura tanto les había cautivado. Permaneció los diez años en Madrid con cortas estancias en Santander. Nunca llegué a estar en su estudio de Conde Peñalver. Cuando hacía mis viajes a Madrid (la Galería Sur funcionaba desde 1952), nos veíamos en el Café Gijón para hablar del siempre aplazado proyecto de la exposición que quería hacerle. En uno de estos encuentros me dijo que estaba trabajando la “abstracción matérica”. Empleaba la madera como soporte y, según explicó, sus obras trataban de representar “los ámbitos peligrosos de la existencia del hombre”. Al fin, en 1963, empujado por Felipe Santullano, entonces director de la Galería Prisma de Madrid, se decide a exponer. Hace un informalismo matérico. Superficies rugosas, donde el simbolismo de las texturas, originadas por una compacta masa de colas y arenas, protagonizan radiaciones de cósmicos agujeros negros. (Un ejemplo puede ser este cuadro Sin título que nos preside).

En el año 1964, cuando expone en Sur, todavía trabaja sobre soportes de madera en cuyas rugosas planimetrías, aparecen signos -tatuajes- que evocan cartografías de una existencia anterior. Extraños canales de ríos cuyas aguas morían en la memoria de la creación. Obras que revelan aspectos de un mundo que la costumbre de mirar nos impide ver. Raba parece haber encontrado la razón de su arte: “Un cuadro es para mí una superficie sobre la que trato de situar las cosas en su significativa dualidad de “presencia-ausencia”. El objeto no sólo representa -o se significa a sí mismo-, sino que testimonia la tensión y el vacío de una ausencia”. Una aportación personal con la que parece firmar su voluntad de compromiso estético cara al futuro. Este encuentro del artista con su propio e intransferible mundo conceptual, coincidirá con otro acontecimiento importante en su carrera: se casará con Teresa Trueba, la esposa que dará a su vida la estabilidad y el orden necesario para que pueda hacer el arte que de él se espera.

Es a partir de 1979 (fecha en la que hace su cuarta exposición en Sur), cuando estas obras, de arañados mensajes planos, dan paso a las esculto-pinturas donde Manuel Raba se inicia en lo que ahora podemos considerar como una experimentación morfológica de los volúmenes. Un nuevo modo de percibir y reconocer el sentido de las formas. Según el artista se trata de demostrar que los volúmenes, y las formas,son también expresiones del ser. Nuevos dominios del espíritu. Una espiritualidad que nace del concepto morfológico de que la materia no es otra cosa que energía concentrada. Le domina conceptualmente la influencia heidieggeriana del volumen: fondo y forma. Idea y materia. La “cosidad” de la “cosa”. Una inquietud estática que Raba comparte con su amigo Santiago Amón. El más perspicaz crítico de sus trabajos.

En sus últimas obras - las que le dieron a conocer a la crítica universal en las Bienales de Venecia, Sao Paulo o Basilea - Raba ya había particularizado la “noción del volumen”. El vacío es la forma de lo que no tiene forma. En esta época el proceso de su trabajo es duro. Alucinante. Además, su nuevo concepto del volumen, coincidirá con el cambio de un material de trabajo a otro muy diferente. Un tránsito que hace que Santiago Amón, se pregunte: ¿Cuántos artistas llegan al reino de sus propias perfecciones, a la plenitud del dominio, y cuántos, de haber llegado, son capaces de desdeñar olímpicamente sus conquistas y aceptar a la brava el reto de una nueva experiencia?”. Raba se atreve a hacerlo: las grandes estructuras de madera son sustituidas por las aglomeraciones de poliéster. Las obras pierden peso visual pero ganan en versatilidad. El artista profundiza en el estudio de los vacíos - el hueco-. Estos huecos son a su vez volúmenes sin materia. Nos muestran el revés de la forma. Ahora parecen obras obligadas a eclosionar como mundos que se abrieran al espacio sideral. Finalmente esta investigación le lleva a Raba al descubrimiento del ovoide. La forma primigenia. El volumen del que surge la vida. Ovoides que se quiebran. Sobre este concepto del ovoide, como estructura elemental y origen de la naturaleza, estuvo trabajando Raba durante los últimos años de su vida. Sin duda que estas creaciones son el más importante documento que nos deja como testimonio de su alucinado concepto de la percepción artística.

Todo el quehacer plástico de Manuel Raba no parece haber perseguido otro objetivo que el intento por delimitar, en la cartografía de la existencia humana, dónde acaba la orilla -esa engañosa apariencia de las cosas- y comienza el ámbito de lo peligroso. Las huellas, las calcinaciones, las fisuras, los vegetales conos sensorialmente protráctiles, o los irritantes arañazos de sus obras -huellas de una existencia anterior- no señalizan otra cosa que el límite con la nada.